睡眠改善×健康管理|30代以降のための質向上メソッド

「最近、寝ても疲れが取れない…」 「年齢のせい?睡眠の質が落ちてきた気がする」

「健康診断も気になるし、そろそろちゃんと睡眠を見直したい」 そう思う方もいるかもしれません。

実は、30代以降のビジネスパーソンが健康管理を意識するうえで、睡眠改善は非常に重要です。

日中のパフォーマンスや集中力は、質の高い睡眠に大きく左右されます。

この記事では、健康管理の基礎としての睡眠改善に焦点をあて、30代以降の方が実践しやすい「睡眠の質を高める方法」を6つに厳選してご紹介します。

概要

睡眠改善が健康管理とパフォーマンスに与える影響とは

睡眠不足が及ぼす身体とメンタルへの影響

現代社会において、仕事や家庭、情報過多によるストレスなどが積み重なり、多くのビジネスパーソンが慢性的な睡眠不足に陥っています。

睡眠が不足すると、身体は十分に回復できず、筋肉や内臓の修復、成長ホルモンの分泌といった再生機能が大幅に低下します。

特に免疫力の低下や代謝の乱れは、風邪を引きやすくなるだけでなく、肥満や生活習慣病のリスクを高める要因となります。

さらに、メンタル面でも大きな影響があります。

睡眠不足が続くと、脳の前頭前皮質が正常に働かず、感情コントロールが難しくなります。

その結果、些細なことでイライラしたり、集中力や判断力が鈍ったりと、仕事や人間関係にも支障をきたすようになります。

これは「睡眠負債」とも呼ばれ、蓄積されるほど心身のバランスを崩す危険性が高まります。

ビジネスパーソンにおける睡眠と生産性の関係

睡眠は、単なる「休息」ではなく、脳と身体のメンテナンス時間です。

ある研究では、6時間以下の睡眠を数日続けたグループは、徹夜明けの人と同程度まで認知機能が低下することが明らかになっています。

つまり、「寝不足でも何とかなる」は錯覚であり、知らぬ間にパフォーマンスは著しく低下しているのです。

特に30代以降のビジネスパーソンにとって、判断力・記憶力・集中力の低下は、仕事の成果に直結します。

重要なプレゼンや意思決定の場で、「思考が鈍る」「言葉が出てこない」といった経験はありませんか? それは単なる疲労ではなく、慢性的な睡眠の質の低下が引き起こしているかもしれません。

睡眠を改善することで、日中の集中力が向上し、仕事に対する意欲や効率も上がります。

これは多くのビジネスリーダーや経営者が睡眠を最優先に位置づけていることからも明らかです。

健康管理の基礎としての“睡眠改善”の位置づけ

健康管理というと、食事や運動を思い浮かべる方が多いかもしれません。

しかし、それらの効果を最大限に引き出すための「土台」となるのが、実は良質な睡眠です。

たとえば、どれだけ栄養バランスの取れた食事をしていても、睡眠が浅い状態では消化吸収や代謝機能が正常に働きません。

筋トレや有酸素運動をしても、筋肉や神経系の回復が不十分ではパフォーマンスの向上には繋がりにくいのです。

つまり、睡眠は「健康管理の見えない主役」と言っても過言ではありません。

特に30代以降は、加齢とともに体調の変化が現れやすく、睡眠の乱れはその変化を加速させるリスク要因となります。

だからこそ、今このタイミングで睡眠改善に意識を向けることが、将来の健康資産を積み上げる第一歩になるのです。

睡眠の質が低下する主な原因とそのメカニズム

加齢とともに起こるホルモンの変化

年齢を重ねるにつれて、「眠りが浅くなった」「夜中に何度も目が覚める」という声を実際のクライアント様からもよく聞きます。

これは単なる気のせいではなく、実際に生理的な変化が関係しています。とくに関与しているのが、

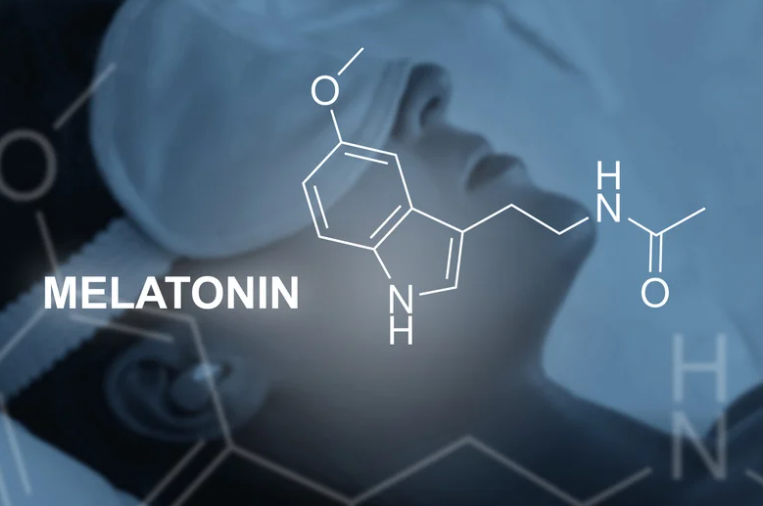

睡眠ホルモンとして知られる「メラトニン」の分泌量の減少です。

メラトニンは、夜になると自然に分泌が増え、身体を眠りへと導く役割を果たします。

しかし、加齢とともにこの分泌量は減少していきます。

その結果、夜になっても眠気を感じにくくなり、眠りが浅くなったり、睡眠時間が短くなったりします。

また、加齢に伴って交感神経と副交感神経のバランスが乱れやすくなり、自律神経の働きも低下します。

これも睡眠の質に大きな影響を与える要因のひとつです。

寝る前の習慣が質を下げる理由

現代人の生活において、寝る直前までスマートフォンやパソコンを見る習慣は当たり前になっています。

しかし、これが睡眠の質を著しく下げることは、あまり意識されていません。

電子機器の画面から発せられる「ブルーライト」は、目に見えない形で脳を覚醒状態に保ち、メラトニンの分泌を妨げます。

また、夕食が遅すぎる、カフェインやアルコールを夜遅くに摂取する、強い照明の中で過ごすなど、日常的な行動が知らず知らずのうちに眠りを妨げていることも少なくありません。

たとえ布団に入っている時間が長くても、眠りの質が悪ければ翌朝の疲労感は抜けません。

つまり、「寝る直前の過ごし方」が、その夜の睡眠の質を大きく左右するのです。

ストレスや交感神経の影響

自律神経は「交感神経」と「副交感神経」の2つで構成され、日中の活動と夜間の休息をスムーズに切り替える役割を担っています。

しかし、過剰なストレスや不規則な生活習慣が続くと、このバランスが崩れ、夜になっても交感神経が過剰に働いてしまいます。

その結果、寝つきが悪くなる、中途覚醒が増える、眠りが浅くなるといった問題が起こり、慢性的な疲労感が蓄積していきます。

現代人にとって、自律神経の乱れは見えにくい不調の根源とも言える存在であり、これを整えることは睡眠の質を高める上で非常に重要です。

睡眠の質を上げるための生活習慣と環境整備

日中の活動量と光の取り入れ方

良質な睡眠を得るためには、夜の過ごし方だけでなく、日中の行動が非常に重要です。

特に朝の時間帯に太陽の光をしっかり浴びることは、体内時計のリセットにつながり、夜の自然な眠気を誘導する助けになります。

太陽光には、メラトニンの前駆体である「セロトニン」を活性化させる働きがあり、このホルモンバランスが夜の睡眠の質にも影響を与えます。

また、日中の適度な運動も睡眠の質向上に効果的です。

デスクワークが多い方でも、1日20〜30分のウォーキングや階段の上り下りを意識するだけで、交感神経と副交感神経の切り替えがスムーズになり、夜の入眠がしやすくなります。

このように、睡眠の質を上げるには

「夜だけでなく、朝と昼の行動」にも意識を向けることが不可欠です。

就寝前ルーティンの最適化方法

多くの人が、眠る直前までテレビを見たりスマホを操作したりしていますが、この習慣が脳を覚醒させ、入眠の妨げとなっていることは意外と知られていません。

入眠をスムーズにするためには、「脳と身体に“そろそろ寝る時間だ”と伝えるサイン」を用意することが大切です。

たとえば、毎晩同じ時間に入浴し、湯船で15分ほど温まる。

その後、照明を暗くして読書をしたり、軽いストレッチや呼吸とくに呼気の時間を長くすることで、身体が徐々に副交感神経優位の状態へ移行します。

こうした一連の流れがルーティン化されると、脳は「この行動をすると寝る時間」と認識しやすくなり、自然と入眠が早くなります。

重要なのは、習慣の“固定化”です。

毎日同じ時間・同じ順序で行うことが、体内時計を整えるうえで強い効果を発揮します。

睡眠の質を高める部屋の環境条件

睡眠の質を上げるために、寝室の環境は極めて重要です。たとえば、室温が高すぎたり寒すぎたりすると、寝付きが悪くなったり、途中で目が覚めたりすることがあります。

理想的な寝室の温度は夏で26度前後、冬で18度前後とされ、湿度は50〜60%が快適とされています。

さらに、光や音にも注意が必要です。

外の街灯やスマホのライトが目に入ると、脳が「まだ昼間」と誤認識し、眠りが浅くなりやすくなります。

遮光カーテンや間接照明の活用は非常に有効です。

また、物音が気になる場合は、ホワイトノイズや耳栓を使って静かな空間を作ることもひとつの方法です。

温度・湿度・照明の調整ポイント

快適な睡眠のためには、以下のような調整が有効です。

まず室温。

エアコンの冷房や暖房は、入眠時に少し低め/高めに設定し、寝付いた後にオフタイマーで切れるようにします。

次に湿度。

加湿器や除湿機を使って、肌や呼吸器に負担をかけない湿度を保つことがポイントです。

最後に照明ですが、就寝の1時間前からは、蛍光灯やLEDの白い光を避け、オレンジ系の間接照明に切り替えると、自然な眠気が訪れやすくなります。

これらの環境整備を継続することで、入眠のしやすさと深い睡眠を得る感覚が得られるはずです。

深い睡眠をとるために実践したい5つのコツ

睡眠リズムを整える起床と就寝の時間固定

睡眠の質を高める上で最も基本でありながら多くの人が見落としがちなポイントが「睡眠リズムの一定化」です。

特に重要なのが、就寝時間ではなく「起床時間を毎日同じにすること」です。

起床時間を固定することで、体内時計がリセットされ、夜には自然と眠気が訪れるリズムが作られていきます。

休日だからといって昼過ぎまで寝てしまうと、夜の入眠が遅れ、月曜の朝がつらくなる「社会的時差ボケ」が生じてしまいます。

平日と週末の起床時間は、1時間以内の差に収めるよう心がけるだけでも、睡眠の深さが安定していくのです。

入眠を助ける呼吸法

寝付きが悪い、頭が冴えてしまう、という方におすすめしたいのが「呼吸法」と「マインドフルネス瞑想」です。

現代人は、常に外部からの情報や刺激にさらされ、思考が止まらない状態になりがちです。

そんなときに重要なのは、“思考を止めようとする”のではなく、“意識を身体に戻す”ことです。

たとえば「5秒吸って、5秒吐いて、5秒止める」呼吸法は、二酸化炭素の耐性を向上させ、副交感神経を優位にし、心身のリラックスを促します。

カフェイン・アルコールとの付き合い方

眠りを妨げる代表的な習慣が、遅い時間のカフェインやアルコールの摂取です。

カフェインは摂取後4〜6時間は体内に残り、覚醒作用が続くため、午後3時以降のコーヒーやエナジードリンクは避けるのが理想的です。

一方でアルコールは「眠れるような気がする」という誤解が多くあります。

確かに一時的には入眠しやすくなりますが、実際には眠りが浅くなり、途中で目が覚めやすくなるなど、睡眠の質を著しく下げます。

特に寝酒の習慣は、依存性が高まりやすく、睡眠障害の原因にもなりかねません。

アルコールやカフェインに頼ることなく、自然な眠気に任せるためには、夜のリラックスタイムをしっかり確保し、身体と心を「眠る準備」に整えてあげることが大切です。

軽いストレッチやヨガの導入

日中に蓄積された身体の緊張や疲労をリセットするために、就寝前の軽いストレッチやヨガなども非常に効果的です。

特に背骨を丸めるような体勢をとることで、副交感神経が優位になり、自然な眠気を誘発します。

また、深い呼吸と連動させて動くヨガの動作は、全身の血流やリンパの循環を促し、身体全体が「休息モード」に切り替わっていきます。

5分程度でも良いので、毎晩同じ時間に行うことを習慣化すると、「この動きをしたら眠る準備」と脳が覚え、よりスムーズな入眠につながります。

寝る直前のデジタルデトックスのすすめ

スマートフォンやパソコンから離れる時間を意識的に確保することも、深い睡眠への近道です。

ブルーライトはメラトニンの分泌を妨げるだけでなく、SNSやニュースの情報刺激は脳を覚醒させ、

心を落ち着かせるのを難しくします。

理想的には、就寝の1時間前には電子機器の使用をやめ、間接照明のもとで読書をしたり、アロマを炊いたりといった、視覚と嗅覚に優しい刺激に置き換えることが勧められます。

スマホを見る習慣を「自分と向き合う時間」に切り替えるだけで、眠りの質は大きく変わっていきます。

睡眠改善に役立つ最新の睡眠グッズとデジタルツール

枕・マットレス・アイマスクなどの基本アイテム

睡眠の質を高めるには、生活習慣だけでなく「環境を整えるアイテム選び」も重要なポイントです。

特に毎晩、直接身体を預ける寝具は、投資すべき優先度が高いと言えます。

まず枕ですが、自分の首のカーブや仰向け・横向きの姿勢に合った高さや硬さを選ぶことが重要です。

合わない枕は首や肩の緊張を引き起こし、寝返りを妨げたり、いびきや肩こりの原因になります。

自分に合う枕を選ぶには、専門の計測や試し寝サービスを活用するのが確実です。

マットレスは、柔らかすぎず硬すぎない“中程度の反発力”を基準に、体圧分散に優れたものを選ぶと睡眠中の筋肉疲労を軽減できます。

また、遮光性の高いアイマスクや、ノイズを防ぐ耳栓なども、光や音のストレスを減らし、深い眠りへと導く助けになります。

こうした基本的なアイテムを、自分の身体や生活リズムに合わせて見直すことで、睡眠の快適性は大きく向上します。

スマートウォッチや睡眠計測アプリの活用法

テクノロジーの進化により、現在では自分の睡眠の状態を可視化できるツールが数多く登場しています。

中でも人気が高いのが、スマートウォッチを使った「睡眠トラッキング」です。

これにより、睡眠時間はもちろん、浅い眠り・深い眠り・レム睡眠といった周期や中途覚醒の有無など、普段は意識できない情報を記録・分析できます。

アプリによっては「睡眠スコア」を表示してくれるものもあり、自分の睡眠改善の進捗がわかりやすくなります。

さらに、「起きやすいタイミングで起こしてくれるアラーム機能」がついたものは、無理なく目覚めるためのサポートとしても有効です。

ただし、データに一喜一憂せず、あくまで傾向を見るツールとして活用することがポイントです。

数値が悪い日があっても落ち込まず、「何が影響したのか?」を振り返るヒントとして使いましょう。

音・香り・光によるリラックス環境づくり

睡眠の質を上げるためには、「五感に働きかける環境設計」も見逃せません。

まず“音”については、無音よりも「一定のリズムや揺らぎ」のある音の方が安心感をもたらすケースもあります。

ホワイトノイズやヒーリングミュージック、自然音(波音や雨音など)は、心を静め入眠を促す効果が期待できます。

次に“香り”。

ラベンダーやベルガモットなどの精油は、副交感神経を優位にし、ストレスをやわらげる働きがあります。

アロマディフューザーやスプレーを使って枕元に香りを広げることで、リラックスした状態で眠りにつくことができます。

そして“光”。

眠る直前は白色系の強い光を避け、暖色系の間接照明やキャンドルライトを用いることで、自然な眠気を引き出す効果があります。

ASMR・アロマ・間接照明の活用例

ASMR(自律感覚絶頂反応)は、咀嚼音やささやき声などの心地よい音が脳を刺激し、リラックス状態を作り出すコンテンツです。

YouTubeや音声配信アプリなどで気軽に試すことができ、睡眠導入のサポートとして若い世代を中心に人気が高まっています。

また、アロマについては、精油の種類によっては鎮静効果だけでなく気分転換やリフレッシュにも役立ちます。

香りの好みは個人差があるため、数種類を試して自分に合ったブレンドを見つけるとよいでしょう。

間接照明については、照度を落とすだけでなく、光源を目線よりも低い位置に設置することで、よりリラックス効果が高まります。

寝室を“眠るための空間”に再構築することで、五感から整う深い睡眠が手に入ります。

睡眠時間の適正とは?年齢とライフスタイル別の最適解

年齢による理想的な睡眠時間の違い

私たちの身体は、年齢によって必要な睡眠時間が変化していきます。

例えば、10代では成長ホルモンの分泌が盛んなため8〜10時間程度の長い睡眠が必要とされます。

一方、30代以降になると必要な睡眠時間は徐々に減少し、一般的に6〜7.5時間が理想的とされています。

しかし、これはあくまで目安であり、「どれだけ寝たか」よりも「どれだけ回復できたか」が本質です。

日中に強い眠気が出るようであれば、それは身体が「まだ足りない」と訴えているサインかもしれません。

逆に、毎日同じ時間に自然に目が覚め、日中も集中力が持続するならば、その睡眠時間はあなたにとっての“最適解”と言えるでしょう。

個々の体質や生活環境によってベストな時間は異なりますが

「質と時間の両方に注目する」ことが大切です。

平日と休日のギャップをなくすテクニック

多くの人が陥りがちなのが「平日は睡眠不足、休日は寝だめ」というリズムの崩れです。

この“睡眠負債のまとめ返済”は、実は睡眠の質を低下させる原因になります。

体内時計が狂い、日曜の夜に眠れず、月曜に強烈な眠気と疲労感を感じるという悪循環に陥るのです。

このリズムを整えるためには、まず平日の睡眠時間を確保することが第一歩です。

その上で、休日の起床時間を平日より1時間以内に収め、朝の時間を有効活用する意識を持つことが重要です。

どうしても眠気が取れない場合は、昼間に20分程度の短い昼寝を取り入れることでリカバリーが可能です。

寝だめではなく「毎日のリズムを一定に保つ」ことが、長期的に見て最も効果的な睡眠改善法なのです。

時間より「質」を重視する睡眠戦略

「7時間寝たのに疲れが取れない」「6時間でもスッキリ起きられる日がある」

そんな経験は誰にでもあると思います。

これは睡眠の“質”に大きく関係しています。

長時間眠っていても、途中で何度も目が覚めたり、深い睡眠が取れていなければ、脳も身体も十分に回復できません。

質の高い睡眠とは、脳波が深く安定したノンレム睡眠がしっかりと出現している状態を指します。

そのためには、就寝前の準備や環境、日中の活動、ストレスマネジメントなど、前後の習慣が大きく影響します。

また、最近では「90分サイクル理論」に注目が集まっています。

これは人間の睡眠が約90分ごとに1サイクル(浅い眠りと深い眠り)を繰り返すというもので、これをもとに「4.5時間(3サイクル)」「6時間(4サイクル)」「7.5時間(5サイクル)」といった睡眠時間が提案されています。

朝のアラームを「サイクルの切れ目」に合わせることで、よりスッキリ起きられるという実感を得る人も多いです。

つまり、自分にとって無理のない時間帯で、かつ質の高い眠りを取る工夫をすることが、睡眠改善の本質だといえます。

睡眠改善で得られる健康効果と仕事効率アップのメリット

疲労回復と免疫力の向上

私たちの身体は、睡眠中に修復と再生を行っています。特に深いノンレム睡眠の間に分泌される「成長ホルモン」は、筋肉や内臓、皮膚などの細胞を修復し、疲労を効率的に回復させる働きがあります。

この回復機能が十分に働くことで、翌朝に感じる“リセット感”や“スッキリ感”が生まれるのです。

また、睡眠は免疫機能とも密接に関係しています。

良質な睡眠を取ることで、免疫細胞が活性化し、ウイルスや細菌から身体を守る力が強まります。

逆に睡眠不足が続くと、免疫力が下がり、風邪を引きやすくなったり、アレルギーや炎症反応が出やすくなります。

風邪を引きやすい、疲れが取れないと感じる人は、まず睡眠の質を見直すことが最優先なのです。

メンタル安定と集中力の強化

心の状態と睡眠の質は、表裏一体の関係にあります。

睡眠がしっかり取れていれば、脳内で感情をコントロールする「前頭前皮質」や「扁桃体」のバランスが保たれ、不安感や怒り、焦燥感といったネガティブな感情をうまく処理できるようになります。

逆に睡眠不足が続くと、脳の感情制御機能がうまく働かなくなり、イライラしやすくなったり、小さなことで落ち込んだりと、メンタルが不安定になります。

この状態では、人間関係や仕事への集中力にも影響を及ぼし、悪循環に陥ってしまいます。

睡眠改善によってメンタルが安定すると、「気持ちの切り替えが早くなる」「考えすぎなくなる」

「前向きになれる」など、心理面での変化が明らかに実感されることが多くあります。

肌・体型・内臓機能の改善にも効果的

睡眠は外見や体型、内臓機能にも大きな影響を与えます。

まず肌に関しては、先述の成長ホルモンが新しい細胞の生成を促すため、十分な睡眠をとることで「肌のターンオーバー」が整いやすくなります。

睡眠不足になると肌がくすんだり、乾燥しやすくなったりするのはこのためです。

体型の面では、睡眠不足がホルモンバランスを乱し、食欲を抑える「レプチン」が減り、食欲を増やす「グレリン」が増えるという逆転現象が起きます。

これにより夜間の過食や間食が増え、体重が増加しやすくなります。

さらに、睡眠中は消化器官や内臓の活動が最適化される時間でもあります。

質の良い睡眠を取ることで内臓機能が整い、便秘の解消や基礎代謝の向上といった副次的な健康効果も期待できます。

つまり、睡眠を改善することは、見た目・体内・メンタルを含めた“全身の総合メンテナンス”に繋がるのです。

睡眠改善を習慣化するための続け方とセルフチェック法

睡眠日記の活用でリズムを可視化する

睡眠改善において大切なのは、単発で効果を出すことではなく、「良い習慣を継続する」ことです。

そのためにまず役立つのが「睡眠日記」です。

これは文字通り、毎日の就寝・起床時間、寝付きの状態、途中で目覚めたかどうか、目覚めの感覚などを記録するシンプルな方法です。

人は、行動を「見える化」することで、無自覚なパターンや課題に気づくことができます。

「寝る時間は同じでも、スマホを見た日は寝付きが悪い」「ストレッチをした日は熟睡感がある」など、自分に合ったリズムやNG習慣が客観的に見えてきます。

これを習慣化することで、睡眠の質を感覚ではなくデータで判断できるようになり、より改善しやすくなるのです。

記録はノートでもスマホでも何でもいいです。

継続しやすいツールを活用しましょう。

短期目標と継続モチベーションの作り方

どんなに効果的な方法でも、「続けられなければ意味がない」のが健康習慣です。

特に睡眠改善は成果がすぐには目に見えにくく、途中で諦めてしまう方も少なくありません。

そこでおすすめなのが、「短期目標」を設定することです。

たとえば、「1週間は23時までに布団に入る」「3日間は寝る前のスマホをやめてみる」など無理のない範囲で達成感を得られる設定が効果的です。

短期的な目標をクリアするたびに、自己効力感が高まり、「続けられる自分」という意識が強まります。

また、朝起きた時に感じた気分や日中の集中度を簡単にメモしておくと、睡眠の質と日常の快適さとの関係を実感でき、モチベーションにもつながります。

習慣化のポイントは、「大きな変化よりも小さな継続」です。

生活に無理なく取り入れる「小さな変化」

睡眠改善を継続するには、「生活に無理なく組み込める工夫」が欠かせません。

ただ、いきなり1時間早く寝るのではなく、まずは就寝時間を10分早めてみる、スマホを手放す時間を15分前倒す、といった小さな変化から始めてみましょう。

また、日常に「リマインダー」や「キッカケ」を用意することも有効です。

たとえば、寝室の照明をタイマーで自動的に暗くする設定にしたり、決まった音楽や香りを使って“寝る合図”を脳に送ることも習慣化を助けます。

最初は意識的に行っていた行動も、続けていくうちに“当たり前の行動”へと変化していきます。

この「努力の自動化」こそが、習慣形成の最大の鍵です。

習慣化の三原則「キッカケ・報酬・継続性」

行動科学の分野では、習慣をつくるには3つの要素が必要だとされています。

それが「キッカケ(トリガー)」「報酬」「継続性」です。

まず、毎日決まった時間や動作に睡眠準備を紐づけることで、“キッカケ”が作られます。

たとえば「歯を磨いたら読書」「照明を落としたらアロマを焚く」といったように、行動と結びつけると自然にルーティン化されます。

次に“報酬”。

これは「気持ちよく起きられた」「仕事が捗った」などのポジティブな実感です。

これを感じられるよう、小さな記録や振り返りをしておくと良いでしょう。

最後に“継続性”。

これは、「完璧を目指さないこと」にあります。

3日間できなかったとしても、また今日から再開すればいい。

失敗を自己否定ではなく、“学びの一部”と捉える姿勢が、習慣を長続きさせる土台になります。

まとめ|睡眠改善は30代以降の健康と成果の土台になる

本記事のまとめと実践ポイント

この記事では、「睡眠改善」が30代以降の健康管理と仕事のパフォーマンス向上において、どれほど重要かを多角的な視点から解説してきました。

加齢やストレス、生活習慣の乱れによって睡眠の質は低下しやすくなりますが、それを放置することは、心身の不調やパフォーマンス低下に直結します。

しかし、日中の行動の見直しや、環境整備、睡眠前のルーティンの構築、さらには睡眠グッズの活用など、少しの工夫で睡眠の質は大きく変わります。

また、単なる時間確保ではなく、「深さ」と「安定性」に焦点を当てた改善が、実感ある成果に繋がることを忘れてはなりません。

ここまで読んでくださった方には、「何から始めれば良いか」の道筋がきっと見えたはずです。

最初に取り組むべきアクションの提案

いきなりすべてを改善しようとするのではなく、まずは「1つ」に絞って取り組むことをおすすめします。

たとえば、起床時間を毎日同じにしてみる。

あるいは、寝る前のスマホ使用をやめてアロマや読書の時間に置き換えてみる。

そうした小さな変化が、結果として“深い睡眠”につながっていきます。

「改善」は一夜にして起きません。

しかし、「続けること」は、確実に変化を積み重ねていきます。

焦らず、無理せず、自分のペースで取り組むことが何よりも大切です。

今日からできることは、きっと1つはあるはずです。

睡眠改善を継続するための参考情報とリソース

睡眠改善のための情報は数多くありますが、信頼性と継続性を大切にするなら、科学的根拠に基づいた知識を取り入れることが重要です。

厚生労働省が発信している「健康づくりのための睡眠指針」や、睡眠学会のガイドライン、医療機関による睡眠外来の資料などは信頼できる一次情報源です。

また、前述の睡眠日記やアプリ、ストレッチ動画、リラクゼーション音声など、自分のライフスタイルに合ったリソースを活用することで、より習慣化しやすくなります。

SNSやYouTubeの情報も役立ちますが、根拠や出典を意識しながら取捨選択することが望ましいと言えるでしょう。

最後に、睡眠は「心身のリセット」だけでなく、「自己投資の時間」でもあります。

自分の人生をよりよいものに変えていくために、今日から睡眠に意識を向けてみませんか。