腸内環境とメンタルの関係|腸活でストレスを軽減する方法

「最近ストレスがたまって眠りが浅い」

「集中力が続かないのは腸内環境が悪いからかもしれない」

そんな不安を抱える方は少なくありません。

実は腸内環境とメンタルは密接に関わっており、腸を整えることでストレスを軽減し、気分の安定や集中力の向上につなげることができます。この記事では、腸内環境が心に与える影響の仕組みを解説し、改善に役立つ食べ物やサプリメント、そして忙しいビジネスパーソンでも取り入れやすい腸活習慣を紹介していきます。

概要

腸内環境とメンタルの関係|なぜストレスに影響するのか

腸と脳をつなぐ「腸脳相関」とは

腸はしばしば「第二の脳」と呼ばれています。腸内には多様な細菌叢が存在し、迷走神経、免疫、神経内分泌を介して脳と双方向に情報交換を行います。これが腸脳相関です。腸内環境が乱れれば、腸管バリア機能の低下や炎症性サイトカインの増加、神経伝達物質の変化を通じて不安、抑うつ、イライラ、集中力低下が増幅されます。逆に腸内環境を整えると、ストレス反応が和らぎ、情動の安定が得られやすくなります。こうしたループは、忙しいビジネスパーソンの「緊張しやすさ」「眠りの浅さ」と密接です。腸を整えることは、心の土台を整えることでもあります。

セロトニンと腸内環境の関係

「幸せホルモン」と呼ばれるセロトニンの大半は脳ではなく、腸でつくられます。最新の総説では、体内セロトニンの約90%が腸の腸クロム親和性細胞で産生され、腸内細菌がその調節に不可欠だとされています。セロトニンは迷走神経を介して脳幹へ情報を送り、情動や睡眠、痛覚にも関与します。腸内環境が乱れるとセロトニン産生が歪み、睡眠の質や気分の安定に悪影響が出やすくなります。腸を整えることは、単なる消化の話を超え、神経伝達物質の健全なバランスを支える取り組みなのです。

ビジネスパーソンが抱えるストレスと腸活の必要性

外食の多さ、会食での飲酒、座位時間の長さ、不規則な睡眠は腸内環境を崩す典型的な要因です。腸が荒れると、朝の思考のキレが鈍り、午後の眠気やイラ立ち、判断スピードの低下が目につくようになります。五反田・大崎で仕事帰りに立ち寄れる「パーソナルジムBTK」では、栄養・睡眠・運動の三本柱を神経生理や行動心理の知見と統合し、忙しい方でも続けられる腸活×コンディショニングも提案しています。アクセスは五反田・大崎から徒歩7分でビジネスパーソンの「明日の意思決定力」を腸から底上げします。

腸内環境が悪いと出る代表的な症状

腸内環境の悪化サインを見逃さない

腸内環境の乱れは、消化不良や便通異常だけでなく、睡眠の浅さ、朝の倦怠感、集中力の散漫、肌荒れ、口臭、食後の膨満感など「全身」に波及します。特に会議前の腹部不快感や出張後の便秘・下痢の交代などは、ストレスと生活変化が腸を通じて心身に影響している合図です。

①消化不良や便秘・下痢

食後すぐの胃もたれや残便感、便秘と下痢の繰り返しは代表的な症状です。慢性化すれば、仕事のパフォーマンスは確実に落ちます。

②睡眠の質の低下

夜中に目覚めやすい、朝起きても疲れが抜けないなどは、腸内環境に起因するセロトニン・メラトニンの乱れが背景にあることがあります。

③集中力の低下や気分の落ち込み

腸の炎症や代謝産物の変化は、迷走神経や免疫シグナルを介して脳の情動回路へ波及します。放置すると「何となくやる気が出ない」日が増えやすくなります。

長期的に放置した場合のリスク

腸内環境の乱れを放置すると、慢性疲労、皮膚トラブル、免疫低下、肥満・生活習慣病リスクの上昇につながります。症状が強い、あるいは血便や体重減少を伴う場合は、自己判断せず医療機関へ相談してください。

腸内環境はどのくらいで変わる?改善にかかる期間の目安

腸内環境改善にかかる一般的な期間

食事パターンを大きく変えると、腸内細菌叢は数日で組成変化を示すことが報告されています。一方、炎症マーカーの改善や定着した多様性の向上は数週間から数カ月を要することが一般的です。短期変化と中長期変化は層が異なり、前者は「反応」、後者は「体質化」と捉えると理解しやすいと言えます。

効果が早く出る人・出にくい人の特徴

加工食品が多い、食物繊維・カロリー不足、睡眠不足や慢性ストレス、運動不足は変化が出にくい背景要因です。逆に、発酵食品や食物繊維の同時増量、就寝・起床の固定化、週3回以上の中強度運動は変化を加速します。運動介入で腸内フローラや短鎖脂肪酸が変わる報告も増えています。

改善を加速させるためのポイント

第一に、発酵食品を日常化すること。第二に、水溶性食物繊維とレジスタントスターチを増やすこと。第三に、就寝前90分のデジタル遮断と同時刻就寝で自律神経を整えること。第四に、週150分以上の中強度有酸素+軽い筋トレで腸管運動とSCFA(短鎖脂肪酸)産生を高めることです。

腸内環境を整える食べ物ランキングと避けたい食習慣

腸内環境を整えるおすすめ食材ランキング

ランキングは「再現性のあるエビデンス」と「実装しやすさ」を軸に作成しています。

1位は発酵食品。ヨーグルト、納豆、キムチ、味噌、ケフィア、発酵チーズなどをローテーションで摂ると、多様性が上がり炎症関連タンパクが下がる報告があります。2位は水溶性食物繊維。海藻、オクラ、モロヘイヤ、押し麦、エンバク、ゴボウ、イヌリンや難消化性デキストリンなどが該当します。3位はプレバイオティクス(オリゴ糖、GOS、FOS)。善玉菌のエサになり、ストレスホルモンにも良い影響が示されています。4位はポリフェノール豊富な植物性食品。緑茶、ベリー、カカオ、オリーブ、ブロッコリースプラウトなどは腸内細菌叢のバランス調整に寄与します。

腸内環境を悪化させる食習慣とは

加工食品、精製糖質・過剰アルコール、低食物繊維、夜遅い時間帯の大食、慢性的な睡眠不足は腸内環境を乱します。会食が重なる週は、翌日に発酵食品と水溶性食物繊維を意図的に増やし、腸管をリセットする意識を持つと揺り戻しを最小化できます。

忙しい人におすすめの腸内環境改善サプリと飲み物

腸内環境を整えるサプリの選び方

プロバイオティクスは菌株まで明記され、ヒトRCTのあるものを選びます。メンタル面への効果については、2025年の最新系統的レビューで「プロバイオティクスは抑うつ症状の実質的軽減、 不安症状の中等度軽減」を示し、プレバイオティクスは抑うつ軽減の傾向を示しました。GOSなどのプレバイオティクスは、健常者でもコルチゾール反応低下や不安低減が報告されています。仕事の波が激しい時期は、菌株×プレバイオティクスの併用(シンバイオティクス)を一時的に活用するのも合理的です。

PubMedOxford AcademicPMC+2PMC+2

腸内環境改善に役立つ飲み物

日中は常温の水をこまめに取り、カフェインは午後は控えめにしましょう。緑茶はカテキンやテアニンを含み、腸内細菌叢や炎症マーカーに良い影響が示されています。ケフィアやヨーグルトドリンクは外出時でも取り入れやすい選択肢です。アルコールは睡眠の質と腸内環境を乱しやすいため、会食日は1〜2杯に制限し、就寝3時間前以降は避けるのが賢明です。

腸内環境をセルフチェックする方法

日常の生活習慣からわかる腸の状態

朝食後の排便リズムが崩れていないか、ガス・膨満、食後の眠気、肌コンディション、口臭、睡眠の中途覚醒などを2週間ほど観察します。腸は生活の総合点に反応する臓器なので、「食・睡眠・運動・ストレス」の小さな改善の積み上げが、そのまま腸の点数アップに直結します。

チェックリストで腸の健康度を確認

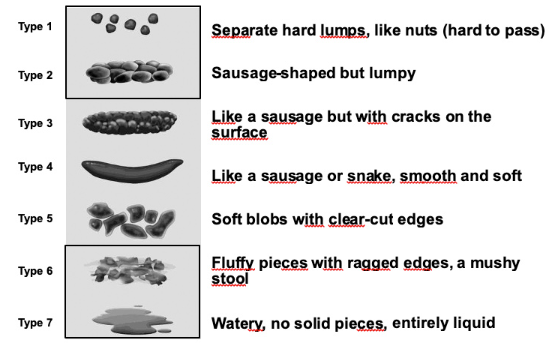

ブリストル便形状スケールで便形を確認します。理想はタイプ3〜4。タイプ1〜2が続くなら水分・食物繊維・運動の是正、タイプ6〜7なら整腸と負荷分散が必要です。判定が難しい症状や血便、体重減少、夜間痛は医療機関へ。IBSが疑われるときはRome IV基準の視点が参考になります。

Stanford MedicineRome FoundationMDCalc

医師に相談が必要なケースとは

発熱や血便、原因不明の体重減少、激しい腹痛、家族歴に腸疾患がある場合は自己判断せず受診してください。セルフチェックはスクリーニングの目安であり、診断ではありません。

腸内環境を整える生活習慣|ビジネスパーソン向け実践法

睡眠の質を高めて腸を整える

就寝・起床時刻を固定し、入眠90分前は強い光と情報刺激を避けます。腸は体内時計の影響を受けるため、入眠前の高脂肪・高糖食や深酒は避けます。翌朝の太陽光とたんぱく質+水溶性食物繊維の朝食は、腸のぜん動と日中の覚醒を整えます。セロトニン産生を促す意味でも、体内時計の同調が重要です。

適度な運動が腸内環境に与える影響

週150〜270分の中等度〜やや高強度の有酸素を目安に、8週間以上継続すると腸内細菌叢の多様性や機能に変化が期待できます。テレワーク中心でも、昼休みに速歩15分、帰宅時に一駅分歩く、週末に軽いランと自体重トレーニングを組み合わせるだけでも効果的です。運動は腸管通過時間や短鎖脂肪酸産生に影響し、全身の代謝や炎症にも波及します。

ストレス管理と腸内環境改善の関係

呼吸法や短時間のマインドフルネス、通勤中の音声ガイドによるリラクゼーションは、自律神経の過緊張を鎮めます。迷走神経が高まると、腸の運動や分泌も整いやすくなります。五反田・大崎エリアの「パーソナルジムBTK」では、マットピラティスやコンディショニングに呼吸メソッドを組み込み、姿勢・自律神経・腸を同時に整えるプログラムを提供しています。

腸活でストレスを軽減し集中力を高めるステップ

腸内環境改善で期待できるメンタル効果

腸内環境の改善により、抑うつ・不安の指標が低下する報告が集積しています。特にプロバイオティクスは抑うつ軽減効果が大きく、不安へは中等度の効果が示されています。これらは薬を置き換えるものではありませんが、日常的なセルフケアのレバレッジとして有望です。

1週間から始める腸活プログラム

月曜は「発酵食品+水溶性食物繊維」を朝昼晩に分散。火曜は外食時にサラダへ海藻や豆類を追加。水曜は緑茶の置き換えで甘味飲料を控える。木曜は就寝90分前のデジタル遮断と入浴で自律神経を整える。金曜は会食を2杯までに抑え、帰宅後は水分と果物、ヨーグルトドリンクで調整。土曜は合計60分の有酸素+自体重トレーニング。日曜は次週の発酵食品・食物繊維・緑茶のまとめ買いと作り置き。これを2〜4週続けると、多くの方が便通や睡眠、集中力の改善を実感し始めます。発酵食品の継続が多様性と炎症マーカーの改善と結びつく報告は、取り組みの後押しになります。

継続するための習慣化のコツ

最初の2週間は「足し算」(発酵食品・水溶性繊維・緑茶)を優先し、3週目から「引き算」(深夜食・過剰アルコール・超加工食品の削減)へ移行します。

体感が出てきたら、朝の散歩や呼吸法を固定化し、週単位で「会食の翌日は発酵×繊維でリセット」を合言葉にします。五反田・大崎の「パーソナルジムBTK」では、姿勢・可動性・自律神経を評価し、腸活×運動×睡眠を個別最適化します。神経生理・機能解剖に基づき、フォームや呼吸の癖から整えるため、仕事の繁忙期でも続けられます。

しかし、これらの情報はあくまでも対処療法であり、根本から症状が解決するかは人によって異なります。栄養を1つとっても、そもそもカロリー不足や脂質過剰のような食事バランスでは、代謝を適切に機能させることが困難で、かえって発酵食品や食物繊維の摂取は逆効果になる可能性があります。

「パーソナルジムBTK」では、腸活×姿勢・呼吸×睡眠を統合したプログラムを提供しています。五反田・大崎から徒歩7分の立地。初回は食事・睡眠・ストレス・便性の簡易評価と、呼吸・胸郭可動性・骨盤アライメントのチェックから始め、発酵食品と水溶性繊維の導入、週150分運動の分割設計までを、その日のライフスタイルに合わせてカスタマイズします。自律神経を安定させる呼吸メソッドと機能解剖に基づくフォーム調整で、腸からメンタル、そして姿勢・ウエストラインまで一連の変化をつなげます。